Réfugiés, sur la route des Balkans

Elliniko, le port du Pirée, Idomeni, Tabanovce.

Ce sont les camps de réfugiés, plus ou moins organisés, que nous avons visités avec les équipes de Solidarités International en Grèce et en Macédoine. Cette ONG ouvre une nouvelle mission humanitaire dans les Balkans, puisqu'elle avait été présente dans la région pendant la guerre en Bosnie.

Durant une semaine avec Pierre Brunet, écrivain et vice-président du conseil d'administration de l'ONG, nous avons découvert les conditions dans lesquelles vivent près de 20 000 personnes.

Réfugiés, sur la route des Balkans.

Les camps d'Elliniko, près d'Athènes

Dans la banlieue d'Athènes, sur le bord de mer, l'ancien aéroport et les stades construits pour les Jeux Olympiques de 2004, ont été transformés en centres d'accueil pour les 4000 réfugiés venus d'Afghanistan, de Syrie, d'Iran ou d'Irak pour la plupart. Dans les tribunes, à l'intérieur mais aussi en dehors des batiments, les tentes s'entassent. L'intimité est quasi inexistante. Dans un entrepôt de stockage sont amassés des centaines de cartons : couches, chaussures, vêtements, nourriture, hygiène... Des toilettes et des douches souvent très sales, sont installés dehors, sous la chaleur du printemps. Quelques volontaires organisent des jeux avec les enfants. Le quotidien est rythmé par les distributions de repas, parfois gérés par des associations internationales, parfois par le gouvernement grec. Mais c'est l'attente qui prédomine, l'attente de pouvoir avancer vers la nouvelle vie qu'ils espèrent.

Il y a Nasser, avec sa cigarette électronique. Il a quitté son pays, l'Afghanistan, menacé par les Talibans. Après avoir traversé l'Irak, le Pakistan et la Turquie à pieds, il est monté dans un bateau pour la Grèce. Cela fait trois mois que son pays lui manque. Il y a Abdul, un ancien conseiller politique, triste de la tournure que prend son pays, et un autre afghan qui a perdu sa jambe dans une explosion. Il y a Zhana, née en Afghanistan il y a quatre mois, pays qu'elle a quitté il y a déjà deux mois avec ses parents. Il y a cette jeune femme qui apprend l'anglais et le grec avec ses copines, pour continuer à s'instruire et ne pas trop perdre son temps. Il y a Saman et sa maman qui propose leur aide à Solidarités International, Saman pourrait être traductrice, et sa maman pourrait aider aussi, d'une façon ou d'une autre disent-elles. A leur image, certains réfugiés refusent la passivité et souhaitent apporter leur soutien aux autres migrants. Beaucoup proposent leur aide pour la distribution des repas, pour nettoyer les espaces communs, pour se sentir utiles et participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, participer et être actif, mettre leurs compétences à profit, et donner un sens à leur présence.

Il y a Jamil, 18 ans, le taggueur aux yeux verts. Et son copain Aliarghan, 16 ans, qui est ici avec son oncle et son frère, le reste de sa famille étant resté en Afghanistan. Ce dernier maitrise l'anglais et nous amène voir son oncle Ghulam, le dessinateur, qui semble fatigué, épuisé. Et triste. Sur les murs de la toute petite pièce qu'il occupe avec sa famille, cet homme a dessiné sa peine : des afghans, lui, sa femme et son fils, pleurent derrière des barbelés. Et puis le logo du Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR), revu avec son interprétation : les mains de l'ONU qui protège habituellement le personnage au centre du dessin bleu, sont détournées et l'excluent. Ils sont allés jusqu'à Idomeni pour continuer leur route, mais la police les a repoussés à coups de crosse, et il a du se faire opérer suite à une hémorragie.

Il y a ces quatre jeunes afghans, étudiants originaires de Kunduz, qui ont fuit avant la reprise des "offensives de printemps", l'hiver bloquant souvent les convois. Après un voyage dangereux, entre les bateaux bondés, l'arrestation par la police turque, et les heurts à Idomeni, ils sont retournés vers Athènes où ils restent connectés via leur smartphone. Connectés au pays pour prendre des nouvelles mais aussi pour se renseigner sur la situation aux frontières. Si une ouverture s'annonce ils sont prêts à partir. Partir où ? Vers un pays d'Europe dans lequel ils pourront continuer leurs études, de droit ou de médecine.

Et il y a aussi Marina, une jeune bénévole grecque, qui sur le temps libre que lui permet ses études, vient donner un coup de main dans la collecte de vêtements et dans la distribution des repas.

Le port du Pirée, près d'Athènes

Au bout d'une ligne de métro, et après un bon quart d'heure de marche, le camp du Pirée s'étend près des entrepôts du port. Sa taille a réduit depuis la dernière fois que les expatriés de Solidarités International sont venus, les autorités tentent de faire place nette avant les arrivées de touristes paraît-il. Car juste à côté, les paquebots vont et viennent, embarquant et débarquant les touristes vers les îles. Dans ce camp informel, des volontaires distribuent des vêtements pour enfants, de la nourriture, des couvertures, ils proposent aux enfants quelques jeux pour oublier leur nouveau quotidien, de quoi survivre dans ces conditions de vie précaires. Peut-être est-ce ce qui leur permet de continuer à sourire, comme Isna, jeune afghane de 9 ans, Naïm avec son ballon, ou la petite irakienne de 4 ans avec sa tétine dans la bouche.

Le camp d'Idomeni, à la frontière gréco-macédonienne

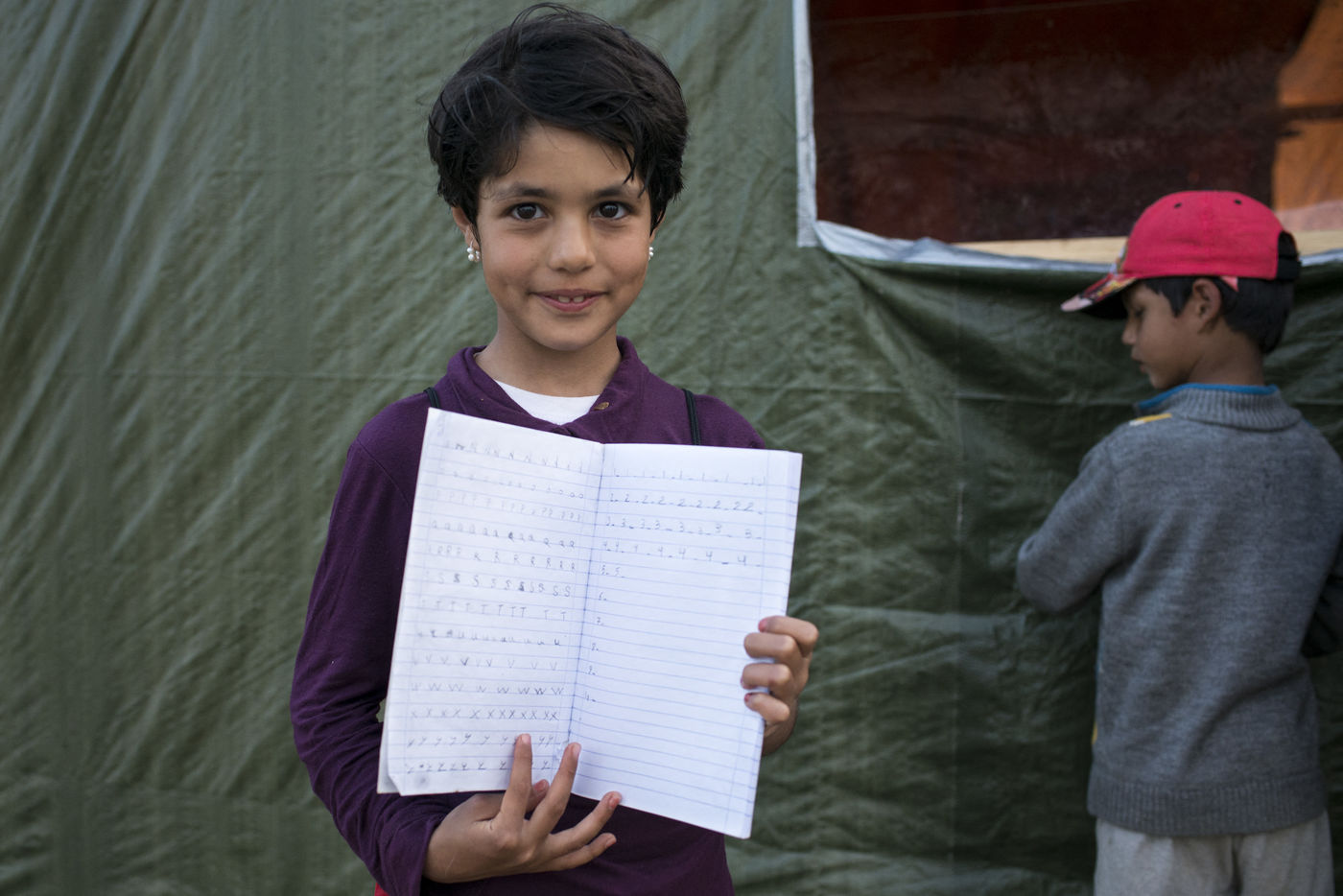

11 000. Ils sont maintenant 11 000 migrants dans le camp sauvage d?Idomeni, venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, mais aussi du Maghreb. Aux alentours du camp aussi ils attendent, près des stations services, au bord de l'autoroute. C'est un vrai village qui s'est mis en place, avec la présence de Médecins Sans Frontières et de nombreux volontaires venus du monde entier apporter leur aide. Un « centre culturel » a été mis en place par ces derniers, une grande tente dans laquelle ont lieu des cours pour tous : anglais, grec, kurde, arabe, allemande, bientôt français, mais aussi maths, dessin et des moments plus ludiques de projections de dessins animés, match de football ou de films. Cet espace est précieux dans un camp qui tend à perdurer. Cela permet de penser à autre chose et de continuer à avancer, d'une autre façon. Par l'éducation. Pour tous ces enfants pour qui l'apprentissage s'est transformé, pour qui plusieurs années de leur jeunesse vont être sacrifiées, la continuité d'un enseignement est primordial, tant pour leur propre épanouissement que pour leur futur intégration et leur avenir.

Pendant notre séjour le temps est venteux mais clément, et on remarque encore de vastes étendues boueuses, signes d'une période de pluie difficile. Maintenant c'est la chaleur qui guette les réfugiés, la chaleur écrasante de l'été qui arrive. Les points d'eau sont bouchés pour la plupart et l'eau stagnante n'augure rien de bon dans de telles conditions. Les tentes ont envahi la vieille gare d'Idomeni et le camp s'étend sur plusieurs kilomètres. Un plan a même été mis en place pour pouvoir s'y retrouver, identifier les emplacements de douches, de latrines, de tentes de soins, les distributions etc. Nous croisons beaucoup de très jeunes enfants et de nourrissons, des femmes enceintes également. Si des distributions de lait et autres produits pour bébés sont mises en place, si des médecins sont présents tous les jours, il n'est pas toujours évident d'y avoir accès et les soins doivent être continus et attentionnés. Aujourd'hui l'urgence de l'aide à apporter doit aussi être orientée vers ce public. La naissance et l'éducation doivent être protégées.

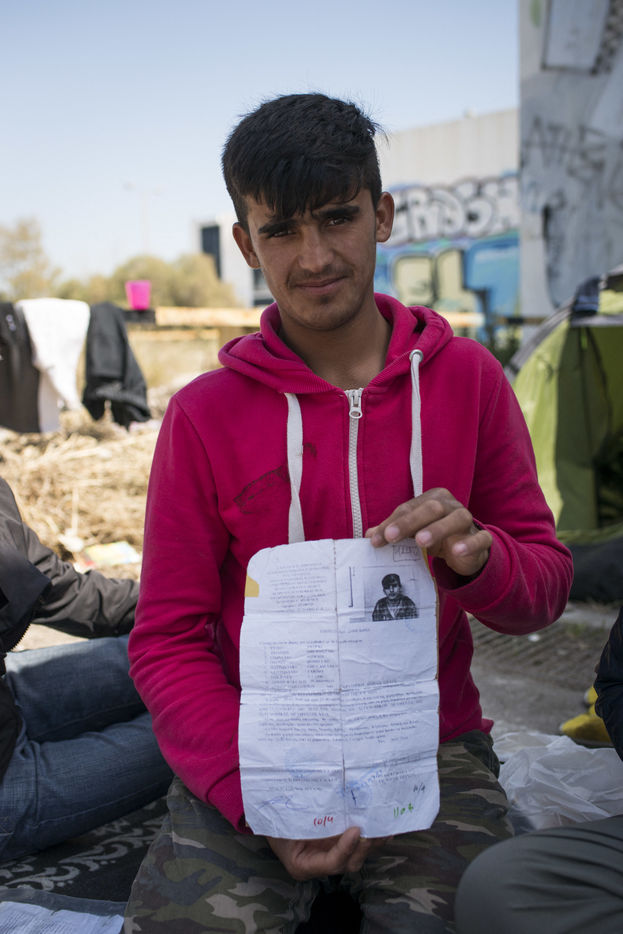

Nous rencontrons Najar, une vieille femme syrienne, qui tente de rejoindre son mari et son fils en Allemagne, avec sa belle-fille et son petit fils de six mois. Elle nous présente le seul document officiel qu'elle possède, récupéré lors de son arrivée en Grèce. Elle a fuit la Syrie en guerre et sa ville Deir Ez-Zor, abandonné leur boutique pour faire la route, malgré son asthme et les difficultés liées à son âge. Elle vient de récupérer son petit-déjeuner lors d'une distribution : un oeuf, une tomate, une bouteille d'eau, une orange, un petit pain. Il lui aura fallu une heure pour le récupérer. Une heure d'attente, alignés les uns derrière les autres, à piétiner le sol. L'attente est continue dans les camps. Différentes distributions se mettent en place et chaque réfugié pourrait passer ses journées dans les files d'attente, pour récupérer un repas, une paire de chaussures pour les enfants, voir un médecin, attendre, attendre, attendre. La journée, Najar partage une grande tente avec sa belle-fille, un autre jeune couple et Yassine. Comme un salon improvisé. Yassine est un ancien fermier syrien. Il cherche à rejoindre Stuttgart où une partie de sa famille vie désormais. Il nous invite à prendre le café, toujours une cigarette à la main.

Il y a aussi Brocaïa, qui ne veut pas qu'on la prenne en photos. Avec ses deux fils de 3 et 5 ans, elle a fait la route sans son mari. Ingénieur, il travaille dans le gouvernement syrien, et il ne peut pas démissionner. Alors elle a pris les devants en espérant qu'il pourra les rejoindre en Hollande, où elle espère retrouver son frère et sa soeur. Elle nous confirme que chaque camp est unique, les conditions sanitaires, alimentaires et sécuritaires, la gestion, c'est à chaque fois différent et plus ou moins plaisant. Pour elle, qui a été dans un camp militaire grec, elle trouve que « Idomeni c'est du cinq étoiles ! Là-bas c'était très sale, on avait un seul repas par jour et par famille. Ici MSF nettoie, il y a des distributions, de vrais lits pour certains. » Si Idomeni c'est du cinq étoiles, nous n'osons imaginer les conditions dans lesquelles elles vivaient dans ce camp.

Sur la frontière gardée et bloquée par la police grecque mais aussi macédonienne, les traces de tentatives de passages, couvertures et différents textiles, recouvrent encore les barbelés. A quelques mètres de là les premières tentes de réfugiés. A seulement quelques mètres. Cette frontière qui était ouverte il y a quelques semaines. Aujourd'hui fermée à tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui n?aspirent qu'à vivre en paix. Fermée par la peur, la peur de l'Europe de ne pouvoir les contrôler, la peur de l'insécurité, la peur de ne pas être réélus, la peur du changement, la peur de l'autre. Comme me disait Pierre Brunet, qui reprenait une phrase de Churchill parlant de la seconde guerre mondiale et l'adaptait à la situation actuelle : « Ils ne veulent pas les réfugiés, ils auront les réfugiés et la honte ».

Le camp de Tabanovce, au nord de la Macédoine

Ancien camp de transit, le camp de Tabanovce est devenu un centre d'accueil. Quand les frontières étaient encore ouvertes, les migrants circulaient en Macédoine sans réel problème. On leur délivrait un laisser-passer de 72h pour traverser le territoire. Tout était relativement bien rodé et lorsqu'ils arrivaient en train ou en taxi à Tabanovce, ils pouvaient récupérer un peu de sommeil, bénéficier de distributions de nourriture, recharger les batteries pour passer en Serbie et continuer la route. Ce qui d'ailleurs a bien arrangé les finances de l'Etat et des taxis qui en ont profité pour augmenter les prix des courses et des billets de train... Mais lorsque les frontières autrichienne et allemande ont fermé, il y a eu un effet domino et tous les pays de la route de l'exil par les Balkans ont fermé leurs portes les uns après les autres. Certains se sont donc retrouvés « coincés » en Macédoine. Ils n'ont pas envie de retourner en Grèce et veulent croire qu'il sera possible de passer les barbelés. Environ 700 personnes habitent donc désormais dans ce camp géré par les autorités et certaines associations comme Legis, association locale présente depuis le début de la crise. Beaucoup n'ont plus les moyens de payer un passeur pour eux et leur famille, alors ils attendent, ils attendent qu'on leur ouvre les portes.

Ce camp, s'il n'est pas très grand, a aujourd'hui les allures d'une prison. Entouré de grilles et de barbelés, contrôlé par la police, on s'y sent vite enfermé. D'autant plus qu'à la différence de camps comme Elliniko près de la ville et de la plage, ici il n'y a rien. Tabanovce est un tout petit village où il n'y a ni commerce, ni transport en commun. Les réfugiés se sentent vraiment mis à l'écart, et trouver des occupations devient difficile au bout de deux mois.

Cela fait effectivement deux mois qu'Imane et ses enfants attendent dans ce camp. Imane est originaire de Syrie. Ancienne institutrice, elle a quitté Deir ez-Zor il y a quatre mois, avec six de ses enfants, âgés de 2 et 15 ans, pour rejoindre son mari, ancien ingénieur en électricité et un autre de leurs enfants, partis plus tôt en Allemagne. Après avoir marché jusqu'en Turquie, elle a payé des passeurs pour monter dans un bateau vers la Grèce avec ses enfants. Lorsqu'ils sont arrivés à Tabanovce en Macédoine, après être passés par Idomeni, la frontière était encore ouverte et ils avaient tous les papiers nécessaires. Sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi, peut-être car sa ville d'origine est désormais aux mains de Daesh, les serbes lui ont refusé le passage. Elle attend donc depuis deux mois dans ce camps, fatiguée et sans argent, avec l'espérance d'un futur regroupement familial ou de l'ouverture des frontières.

Deux mois aussi qu'A., sa femme et ses fils sont à Tabanovce. Il a 43, l'air fatigué mais digne. C'est un ancien policier originaire de Kaboul, qui travaillait dans plusieurs villes afghanes. Forcé à travailler avec les Talibans, il a refusé, et a du quitter son pays. Il ne veut pas qu'on le prenne en photos car il craint pour sa sécurité, à cause d'un film dans lequel il a tourné, lorsqu'il était plus jeune, et dans lequel il caricaturait un moudjahidin aujourd'hui membre du gouvernement. Ils sont passés par l'Iran, la Turquie puis la Grèce. Il n'a pas de famille en Europe mais voudrait aller en France ou en Allemagne. S'ils ne peuvent pas passer, ils ne veulent pas rester en Macédoine, c'est un pays trop pauvre selon eux. Ils attendront que la frontière ouvre et ils ne demanderont sans doute pas l'asile en Grèce, par peur qu'on les renvoie en Turquie, qui n'est pas un pays sur pour lui. Ils ont emporté avec eux beaucoup de souvenirs : des photos de lui en entrainement de kung-fu, en habit de policier, le mariage de ses parents, son diplôme d'ingénieur en cartographie, et même la K7 VHS du fameux film.

Nous nous arrêtons aussi dans la tente d'une autre famille afghane qui a fuit son pays il y a cinq mois, principalement pour trouver un médecin qui pourrait soigner Khalil, le fils handicapé qui vient d'avoir 18 ans, mais qui en fait 11. Une maladie des os. Ali, le père était fermier. Si la frontière ne s'ouvre pas, ils retourneront en Afghanistan mais leur avenir y sera compliqué, personne n'a gardé la ferme.

Il y a aussi Javad, 26 ans. Il était un étudiant en Afghanistan. Il s'est marié un mois avant de partir de son pays en guerre, il y a cinq mois. Il est parti avec sa femme, la soeur de sa femme et ses deux enfants. En Turquie ils ont payé un passeur pour le franchir la mer et se sont faits prendre par la police. La seconde fois, il y a deux mois et demi, le passeur leur avait dit qu'ils seraient 30 sur le bateau de 9x2m, ils étaient finalement 60. Ils ont refusé de monter, ayant peur pour leur sécurité et celle des enfants, mais les passeurs les ont menacés avec des couteaux, des armes. Certains avaient des gilets de sauvetage mais pas tous. Ils ont eu très peur. La traversée a durée cinq heures pour arriver sur une ile grecque. En Grèce il a récupéré des papiers et se retrouve à Tabanovce depuis 2 mois. Il n'a plus d'argent pour payer des passeurs. Il se fiche du pays dans lequel il ira, il veut juste une vie en sécurité pour lui et sa famille. Peut-être aussi pour Aziz, un jeune garçon qu'il a pris sous son aile depuis que, dans une course poursuite avec des policiers, il a perdu la trace de ses parents. Il est désormais seul dans ce camp.

Réfugiés, sur la route des Balkans

Elliniko, le port du Pirée, Idomeni, Tabanovce.

Ce sont les camps de réfugiés, plus ou moins organisés, que nous avons visités avec les équipes de Solidarités International en Grèce et en Macédoine. Cette ONG ouvre une nouvelle mission humanitaire dans les Balkans, puisqu'elle avait été présente dans la région pendant la guerre en Bosnie.

Durant une semaine avec Pierre Brunet, écrivain et vice-président du conseil d'administration de l'ONG, nous avons découvert les conditions dans lesquelles vivent près de 20 000 personnes.

Réfugiés, sur la route des Balkans.

Les camps d'Elliniko, près d'Athènes

Dans la banlieue d'Athènes, sur le bord de mer, l'ancien aéroport et les stades construits pour les Jeux Olympiques de 2004, ont été transformés en centres d'accueil pour les 4000 réfugiés venus d'Afghanistan, de Syrie, d'Iran ou d'Irak pour la plupart. Dans les tribunes, à l'intérieur mais aussi en dehors des batiments, les tentes s'entassent. L'intimité est quasi inexistante. Dans un entrepôt de stockage sont amassés des centaines de cartons : couches, chaussures, vêtements, nourriture, hygiène... Des toilettes et des douches souvent très sales, sont installés dehors, sous la chaleur du printemps. Quelques volontaires organisent des jeux avec les enfants. Le quotidien est rythmé par les distributions de repas, parfois gérés par des associations internationales, parfois par le gouvernement grec. Mais c'est l'attente qui prédomine, l'attente de pouvoir avancer vers la nouvelle vie qu'ils espèrent.

Il y a Nasser, avec sa cigarette électronique. Il a quitté son pays, l'Afghanistan, menacé par les Talibans. Après avoir traversé l'Irak, le Pakistan et la Turquie à pieds, il est monté dans un bateau pour la Grèce. Cela fait trois mois que son pays lui manque. Il y a Abdul, un ancien conseiller politique, triste de la tournure que prend son pays, et un autre afghan qui a perdu sa jambe dans une explosion. Il y a Zhana, née en Afghanistan il y a quatre mois, pays qu'elle a quitté il y a déjà deux mois avec ses parents. Il y a cette jeune femme qui apprend l'anglais et le grec avec ses copines, pour continuer à s'instruire et ne pas trop perdre son temps. Il y a Saman et sa maman qui propose leur aide à Solidarités International, Saman pourrait être traductrice, et sa maman pourrait aider aussi, d'une façon ou d'une autre disent-elles. A leur image, certains réfugiés refusent la passivité et souhaitent apporter leur soutien aux autres migrants. Beaucoup proposent leur aide pour la distribution des repas, pour nettoyer les espaces communs, pour se sentir utiles et participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, participer et être actif, mettre leurs compétences à profit, et donner un sens à leur présence.

Il y a Jamil, 18 ans, le taggueur aux yeux verts. Et son copain Aliarghan, 16 ans, qui est ici avec son oncle et son frère, le reste de sa famille étant resté en Afghanistan. Ce dernier maitrise l'anglais et nous amène voir son oncle Ghulam, le dessinateur, qui semble fatigué, épuisé. Et triste. Sur les murs de la toute petite pièce qu'il occupe avec sa famille, cet homme a dessiné sa peine : des afghans, lui, sa femme et son fils, pleurent derrière des barbelés. Et puis le logo du Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR), revu avec son interprétation : les mains de l'ONU qui protège habituellement le personnage au centre du dessin bleu, sont détournées et l'excluent. Ils sont allés jusqu'à Idomeni pour continuer leur route, mais la police les a repoussés à coups de crosse, et il a du se faire opérer suite à une hémorragie.

Il y a ces quatre jeunes afghans, étudiants originaires de Kunduz, qui ont fuit avant la reprise des "offensives de printemps", l'hiver bloquant souvent les convois. Après un voyage dangereux, entre les bateaux bondés, l'arrestation par la police turque, et les heurts à Idomeni, ils sont retournés vers Athènes où ils restent connectés via leur smartphone. Connectés au pays pour prendre des nouvelles mais aussi pour se renseigner sur la situation aux frontières. Si une ouverture s'annonce ils sont prêts à partir. Partir où ? Vers un pays d'Europe dans lequel ils pourront continuer leurs études, de droit ou de médecine.

Et il y a aussi Marina, une jeune bénévole grecque, qui sur le temps libre que lui permet ses études, vient donner un coup de main dans la collecte de vêtements et dans la distribution des repas.

Le port du Pirée, près d'Athènes

Au bout d'une ligne de métro, et après un bon quart d'heure de marche, le camp du Pirée s'étend près des entrepôts du port. Sa taille a réduit depuis la dernière fois que les expatriés de Solidarités International sont venus, les autorités tentent de faire place nette avant les arrivées de touristes paraît-il. Car juste à côté, les paquebots vont et viennent, embarquant et débarquant les touristes vers les îles. Dans ce camp informel, des volontaires distribuent des vêtements pour enfants, de la nourriture, des couvertures, ils proposent aux enfants quelques jeux pour oublier leur nouveau quotidien, de quoi survivre dans ces conditions de vie précaires. Peut-être est-ce ce qui leur permet de continuer à sourire, comme Isna, jeune afghane de 9 ans, Naïm avec son ballon, ou la petite irakienne de 4 ans avec sa tétine dans la bouche.

Le camp d'Idomeni, à la frontière gréco-macédonienne

11 000. Ils sont maintenant 11 000 migrants dans le camp sauvage d?Idomeni, venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, mais aussi du Maghreb. Aux alentours du camp aussi ils attendent, près des stations services, au bord de l'autoroute. C'est un vrai village qui s'est mis en place, avec la présence de Médecins Sans Frontières et de nombreux volontaires venus du monde entier apporter leur aide. Un « centre culturel » a été mis en place par ces derniers, une grande tente dans laquelle ont lieu des cours pour tous : anglais, grec, kurde, arabe, allemande, bientôt français, mais aussi maths, dessin et des moments plus ludiques de projections de dessins animés, match de football ou de films. Cet espace est précieux dans un camp qui tend à perdurer. Cela permet de penser à autre chose et de continuer à avancer, d'une autre façon. Par l'éducation. Pour tous ces enfants pour qui l'apprentissage s'est transformé, pour qui plusieurs années de leur jeunesse vont être sacrifiées, la continuité d'un enseignement est primordial, tant pour leur propre épanouissement que pour leur futur intégration et leur avenir.

Pendant notre séjour le temps est venteux mais clément, et on remarque encore de vastes étendues boueuses, signes d'une période de pluie difficile. Maintenant c'est la chaleur qui guette les réfugiés, la chaleur écrasante de l'été qui arrive. Les points d'eau sont bouchés pour la plupart et l'eau stagnante n'augure rien de bon dans de telles conditions. Les tentes ont envahi la vieille gare d'Idomeni et le camp s'étend sur plusieurs kilomètres. Un plan a même été mis en place pour pouvoir s'y retrouver, identifier les emplacements de douches, de latrines, de tentes de soins, les distributions etc. Nous croisons beaucoup de très jeunes enfants et de nourrissons, des femmes enceintes également. Si des distributions de lait et autres produits pour bébés sont mises en place, si des médecins sont présents tous les jours, il n'est pas toujours évident d'y avoir accès et les soins doivent être continus et attentionnés. Aujourd'hui l'urgence de l'aide à apporter doit aussi être orientée vers ce public. La naissance et l'éducation doivent être protégées.

Nous rencontrons Najar, une vieille femme syrienne, qui tente de rejoindre son mari et son fils en Allemagne, avec sa belle-fille et son petit fils de six mois. Elle nous présente le seul document officiel qu'elle possède, récupéré lors de son arrivée en Grèce. Elle a fuit la Syrie en guerre et sa ville Deir Ez-Zor, abandonné leur boutique pour faire la route, malgré son asthme et les difficultés liées à son âge. Elle vient de récupérer son petit-déjeuner lors d'une distribution : un oeuf, une tomate, une bouteille d'eau, une orange, un petit pain. Il lui aura fallu une heure pour le récupérer. Une heure d'attente, alignés les uns derrière les autres, à piétiner le sol. L'attente est continue dans les camps. Différentes distributions se mettent en place et chaque réfugié pourrait passer ses journées dans les files d'attente, pour récupérer un repas, une paire de chaussures pour les enfants, voir un médecin, attendre, attendre, attendre. La journée, Najar partage une grande tente avec sa belle-fille, un autre jeune couple et Yassine. Comme un salon improvisé. Yassine est un ancien fermier syrien. Il cherche à rejoindre Stuttgart où une partie de sa famille vie désormais. Il nous invite à prendre le café, toujours une cigarette à la main.

Il y a aussi Brocaïa, qui ne veut pas qu'on la prenne en photos. Avec ses deux fils de 3 et 5 ans, elle a fait la route sans son mari. Ingénieur, il travaille dans le gouvernement syrien, et il ne peut pas démissionner. Alors elle a pris les devants en espérant qu'il pourra les rejoindre en Hollande, où elle espère retrouver son frère et sa soeur. Elle nous confirme que chaque camp est unique, les conditions sanitaires, alimentaires et sécuritaires, la gestion, c'est à chaque fois différent et plus ou moins plaisant. Pour elle, qui a été dans un camp militaire grec, elle trouve que « Idomeni c'est du cinq étoiles ! Là-bas c'était très sale, on avait un seul repas par jour et par famille. Ici MSF nettoie, il y a des distributions, de vrais lits pour certains. » Si Idomeni c'est du cinq étoiles, nous n'osons imaginer les conditions dans lesquelles elles vivaient dans ce camp.

Sur la frontière gardée et bloquée par la police grecque mais aussi macédonienne, les traces de tentatives de passages, couvertures et différents textiles, recouvrent encore les barbelés. A quelques mètres de là les premières tentes de réfugiés. A seulement quelques mètres. Cette frontière qui était ouverte il y a quelques semaines. Aujourd'hui fermée à tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui n?aspirent qu'à vivre en paix. Fermée par la peur, la peur de l'Europe de ne pouvoir les contrôler, la peur de l'insécurité, la peur de ne pas être réélus, la peur du changement, la peur de l'autre. Comme me disait Pierre Brunet, qui reprenait une phrase de Churchill parlant de la seconde guerre mondiale et l'adaptait à la situation actuelle : « Ils ne veulent pas les réfugiés, ils auront les réfugiés et la honte ».

Le camp de Tabanovce, au nord de la Macédoine

Ancien camp de transit, le camp de Tabanovce est devenu un centre d'accueil. Quand les frontières étaient encore ouvertes, les migrants circulaient en Macédoine sans réel problème. On leur délivrait un laisser-passer de 72h pour traverser le territoire. Tout était relativement bien rodé et lorsqu'ils arrivaient en train ou en taxi à Tabanovce, ils pouvaient récupérer un peu de sommeil, bénéficier de distributions de nourriture, recharger les batteries pour passer en Serbie et continuer la route. Ce qui d'ailleurs a bien arrangé les finances de l'Etat et des taxis qui en ont profité pour augmenter les prix des courses et des billets de train... Mais lorsque les frontières autrichienne et allemande ont fermé, il y a eu un effet domino et tous les pays de la route de l'exil par les Balkans ont fermé leurs portes les uns après les autres. Certains se sont donc retrouvés « coincés » en Macédoine. Ils n'ont pas envie de retourner en Grèce et veulent croire qu'il sera possible de passer les barbelés. Environ 700 personnes habitent donc désormais dans ce camp géré par les autorités et certaines associations comme Legis, association locale présente depuis le début de la crise. Beaucoup n'ont plus les moyens de payer un passeur pour eux et leur famille, alors ils attendent, ils attendent qu'on leur ouvre les portes.

Ce camp, s'il n'est pas très grand, a aujourd'hui les allures d'une prison. Entouré de grilles et de barbelés, contrôlé par la police, on s'y sent vite enfermé. D'autant plus qu'à la différence de camps comme Elliniko près de la ville et de la plage, ici il n'y a rien. Tabanovce est un tout petit village où il n'y a ni commerce, ni transport en commun. Les réfugiés se sentent vraiment mis à l'écart, et trouver des occupations devient difficile au bout de deux mois.

Cela fait effectivement deux mois qu'Imane et ses enfants attendent dans ce camp. Imane est originaire de Syrie. Ancienne institutrice, elle a quitté Deir ez-Zor il y a quatre mois, avec six de ses enfants, âgés de 2 et 15 ans, pour rejoindre son mari, ancien ingénieur en électricité et un autre de leurs enfants, partis plus tôt en Allemagne. Après avoir marché jusqu'en Turquie, elle a payé des passeurs pour monter dans un bateau vers la Grèce avec ses enfants. Lorsqu'ils sont arrivés à Tabanovce en Macédoine, après être passés par Idomeni, la frontière était encore ouverte et ils avaient tous les papiers nécessaires. Sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi, peut-être car sa ville d'origine est désormais aux mains de Daesh, les serbes lui ont refusé le passage. Elle attend donc depuis deux mois dans ce camps, fatiguée et sans argent, avec l'espérance d'un futur regroupement familial ou de l'ouverture des frontières.

Deux mois aussi qu'A., sa femme et ses fils sont à Tabanovce. Il a 43, l'air fatigué mais digne. C'est un ancien policier originaire de Kaboul, qui travaillait dans plusieurs villes afghanes. Forcé à travailler avec les Talibans, il a refusé, et a du quitter son pays. Il ne veut pas qu'on le prenne en photos car il craint pour sa sécurité, à cause d'un film dans lequel il a tourné, lorsqu'il était plus jeune, et dans lequel il caricaturait un moudjahidin aujourd'hui membre du gouvernement. Ils sont passés par l'Iran, la Turquie puis la Grèce. Il n'a pas de famille en Europe mais voudrait aller en France ou en Allemagne. S'ils ne peuvent pas passer, ils ne veulent pas rester en Macédoine, c'est un pays trop pauvre selon eux. Ils attendront que la frontière ouvre et ils ne demanderont sans doute pas l'asile en Grèce, par peur qu'on les renvoie en Turquie, qui n'est pas un pays sur pour lui. Ils ont emporté avec eux beaucoup de souvenirs : des photos de lui en entrainement de kung-fu, en habit de policier, le mariage de ses parents, son diplôme d'ingénieur en cartographie, et même la K7 VHS du fameux film.

Nous nous arrêtons aussi dans la tente d'une autre famille afghane qui a fuit son pays il y a cinq mois, principalement pour trouver un médecin qui pourrait soigner Khalil, le fils handicapé qui vient d'avoir 18 ans, mais qui en fait 11. Une maladie des os. Ali, le père était fermier. Si la frontière ne s'ouvre pas, ils retourneront en Afghanistan mais leur avenir y sera compliqué, personne n'a gardé la ferme.

Il y a aussi Javad, 26 ans. Il était un étudiant en Afghanistan. Il s'est marié un mois avant de partir de son pays en guerre, il y a cinq mois. Il est parti avec sa femme, la soeur de sa femme et ses deux enfants. En Turquie ils ont payé un passeur pour le franchir la mer et se sont faits prendre par la police. La seconde fois, il y a deux mois et demi, le passeur leur avait dit qu'ils seraient 30 sur le bateau de 9x2m, ils étaient finalement 60. Ils ont refusé de monter, ayant peur pour leur sécurité et celle des enfants, mais les passeurs les ont menacés avec des couteaux, des armes. Certains avaient des gilets de sauvetage mais pas tous. Ils ont eu très peur. La traversée a durée cinq heures pour arriver sur une ile grecque. En Grèce il a récupéré des papiers et se retrouve à Tabanovce depuis 2 mois. Il n'a plus d'argent pour payer des passeurs. Il se fiche du pays dans lequel il ira, il veut juste une vie en sécurité pour lui et sa famille. Peut-être aussi pour Aziz, un jeune garçon qu'il a pris sous son aile depuis que, dans une course poursuite avec des policiers, il a perdu la trace de ses parents. Il est désormais seul dans ce camp.